近日,北京大学未来技术学院和定量生物学中心朱怀球教授团队与浙江大学传染病重症诊治全国重点实验室肖永红教授团队在Nature Communications杂志在线发表题为Genomic epidemiology and phylodynamics of Acinetobacter baumannii bloodstream isolates in China的最新合作研究成果(https://doi.org/10.1038/s41467-025-58772-9)。该研究首次系统揭示了中国鲍曼不动杆菌血流感染分离株的基因组流行病学特征,发现ST208型菌株正逐步取代传统流行株,并证实其具有更强的毒力和环境适应性。这些发现为临床防控策略的优化提供了重要科学依据。

近几十年来,鲍曼不动杆菌已成为全球主要的医院获得性病原菌,其引发的血流感染(Bloodstream Infections,BSIs)死亡率可达60%,并造成沉重的经济负担。尽管危害严重,此前却鲜有基于大规模基因组研究揭示其流行变化、进化和传播规律。

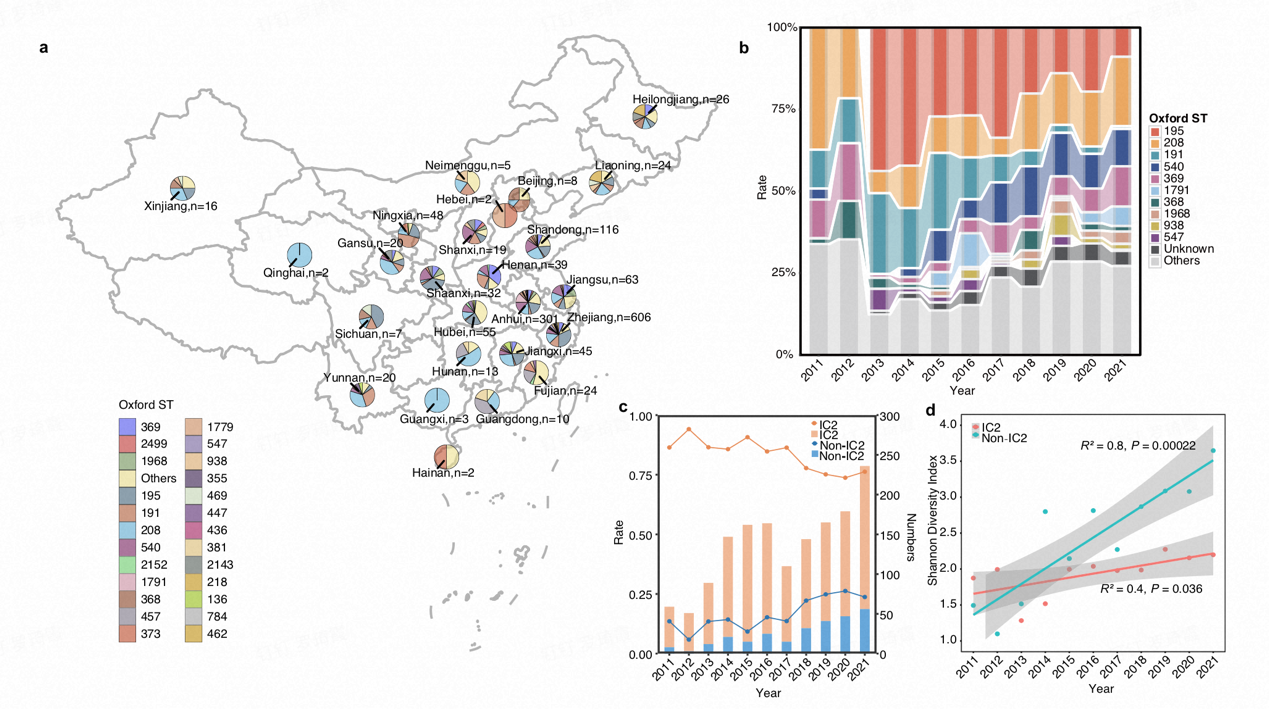

本研究基于血流感染耐药监测联盟(BRICS),分析了2011-2021年间来自中国76家医院的1,506株非重复血流感染鲍曼不动杆菌分离株,鉴定出149种序列分型(STs,Oxford分型)和101种荚膜分型(KLs),显示种群多样性增加。研究发现了优势ST型发生显著更替:ST208显著上升而ST191和ST195显著下降,这一趋势与全球演化相符。研究表明,与ST191和ST195相比,ST208表现出更高毒力、更强抗生素耐药性、更强的干燥耐受性及更复杂的传播模式,其更强的基因组可塑性驱动了适应性进化。研究同时凸显了鲍曼不动杆菌惊人的基因组可塑性——通过频繁的基因重组获得新特征,这种“遗传灵活性”使其能快速获得耐药性和毒力特征,加速了微生物的“军备竞赛”。

图.中国血流感染的鲍曼不动杆菌分离株的种群结构、动态变化及时空分布。

值得一提的是,本研究的数据表明,鲍曼不动杆菌正从传统意义上的“高耐药低毒力”菌株向“高耐药高毒力”进化。感染防控和公共卫生政策亟需应对这一日益严峻的威胁。此前,与耐药性和环境适应性研究相比,鲍曼不动杆菌的毒力特征关注不足,常被视为源于环境的低毒力机会致病菌。

浙大一院传染病重症诊治全国重点实验室罗琦霞特聘研究员、北京大学朱怀球教授团队博士生常梦茹、浙大一院传染病重症诊治全国重点实验室路平博士、北京大学朱怀球教授团队博士后郭倩为论文共同第一作者。浙江大学肖永红教授、北京大学朱怀球教授为论文共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划等科学基金的支持。