在过去的二十年间,先进成像技术的快速发展使其具有超越衍射极限的空间分辨率和毫秒级别的时间分辨率,为生命科学研究提供了颠覆性工具。与此同时,多色高性能有机荧光团和现代生物大分子标记策略的工具箱也在快速升级迭代,以满足4D成像组学对复杂生物样品中总光子输出及高效多通道标记日益增长的需求。高亮度(摩尔消光系数和量子产率)、优异的光、化学和光谱稳定性(抗光蓝移)、适当的亲水性以及优异的生物相容性(细胞膜通透性和毒性)是顶级荧光团的理想特征。然而现有的有机荧光团很难同时具备这些特征。其原因是已报道的优化策略常常顾此失彼,在优化其中一种性能时往往以牺牲其它性能为代价。因此,探索构建“全能型”荧光团的解决方案仍是本领域亟待解决的难题。

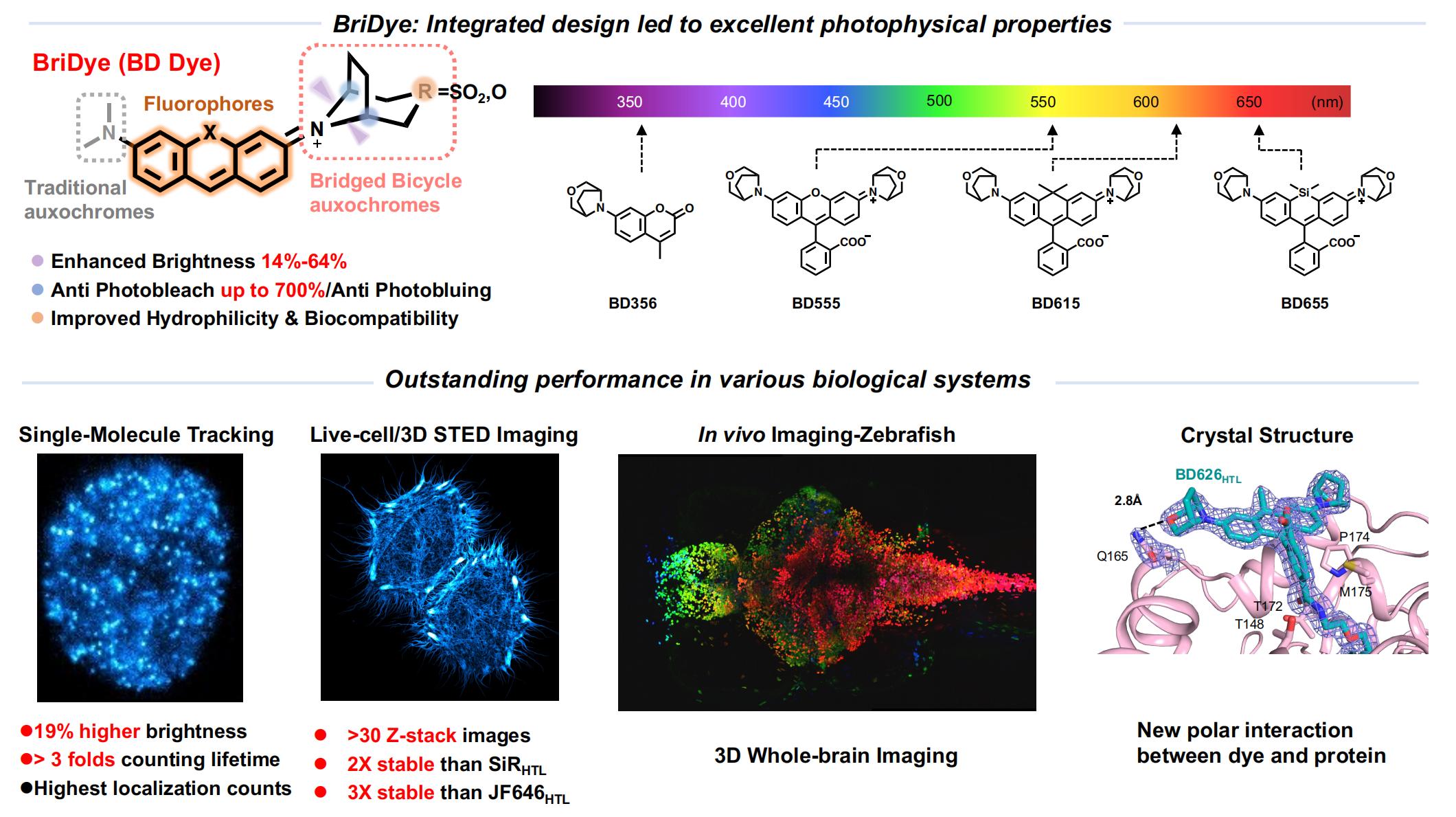

2025年5月19日,北京大学未来技术学院陈知行团队在Nature Methods杂志发表了题为A Palette of Bridged Bicycle-Strengthened Fluorophores的研究文章,提出了以砜或氧取代氮杂[3.2.1]桥环为助色团创制高性能荧光探针的集成化、模块化通用设计策略,从而构建了一系列光谱横跨紫外和可见光范围的BD(Bridged Dye)系列高性能生物相容性染料,并与HaloTag蛋白质标签技术结合实现了不同尺度生物体内特定蛋白的标记及长时程/三维超分辨成像。BD染料拥有优异的亮度及出色的光稳定性,且彻底抵抗光谱蓝移造成的伪影,并在单分子成像、固定或活哺乳动物细胞和植物细胞的超分辨率成像(STED和SIM)以及斑马鱼在体成像和基于化学遗传学的电压成像实验中展现出显著优于已报道ATTO dye、JF Fluor、SiR等先进染料的光子预算及成像时长。

作者从基本化学原理出发,基于助色团分子工程,综合运用位阻效应、电子效应、Bredt规则、氢键受体调节等策略,结合计算化学等辅助预测手段,设计了新型砜或氧取代氮杂[3.2.1]桥环助色团结构,将其应用于罗丹明、香豆素、噁嗪等多种荧光母体中并对其各项光物理性质进行了详细表征。该助色团独特的杂原子取代桥联双环体系可以通过减小位阻和吸电子诱导双管齐下抑制扭曲分子内电荷转移(TICT)态的形成,最大程度提升探针亮度(荧光量子产率至高可达0.98)。需要特别指出的是,该桥环独特的化学结构可以从根本上彻底抑制助色团光氧化脱烷基所带来的光谱蓝移现象并实现探针光稳定性的大幅跃升,这对获得更多光子预算、减少多色成像中产生的光谱串扰伪影及避免荧光探针与蛋白之间的非特异性标记至关重要。

图1 Bridge Dye设计思路、化学结构及主要生物应用

BD系列荧光探针不仅具有杰出的光学性质,还具有优异的生物相容性。两种类型(砜或氧取代)的助色团含有不同数量的氢键受体,这将使染料具有可调节的水溶性和细胞膜渗透性,以适应体外生物大分子偶联或活细胞标记等多种生物应用场景。作者特别报道了BD荧光探针的HaloTag功能化衍生物(BD566HTL、BD626HTL和BD666HTL)并在多物种中及跨尺度先进成像设备上展示了其优越性能。BD566HTL和BD626HTL染料与HaloTag蛋白标签共价结合后亮度显著高于现有最先进的JF549、SiR等化学荧光染料(提升14%-64%),是mScarletI3等同波段先进荧光蛋白亮度的4倍左右。BDHTL系列荧光探针光稳定性相比同波段染料最高可提升20倍(以荧光强度衰减一半所用时间计算),从而对活细胞超分辨长时程多维观测实验产生全面提升。作者与合作者利用BDHTL荧光探针实现了:单分子成像细胞核组蛋白H2B示踪时长提升70%-330%;活细胞STED成像线粒体外膜和细胞骨架动态变化观测时长提升100%-200%;超过30帧3D STED成像重构线粒体完整外膜;构建基于化学遗传学的膜电位探针实现光稳定性提升260%;活植物细胞SIM成像膜蛋白观测时长提升20倍以及斑马鱼在体全脑神经元3D成像。此外,作者还通过解析BD626HTL与HaloTag蛋白复合物的晶体结构发现了荧光探针助色团与蛋白残基间新的极性相互作用,这将对后续基于BD荧光探针开发新型混合型传感器具有指导作用。

综上所述,BD系列荧光探针通过基础原理创新,不仅为染料化学领域的前沿技术挑战提供了全新的分子设计策略,而且为基于先进成像技术的新生物学问题的发现与解决提供了实用的系列工具包。BD系列荧光探针的设计、合成、表征及应用全面实现了国产化,这对于打破欧美国家在先进成像染料创制方向长期的垄断具有重要意义。Nature Methods为了强调BD系列荧光探针的理论及应用意义,专门以News & Views的形式发表了Lei G. Wang教授对该工作的高度评价。评价中称“The innovative design overcomes longstanding limitations associated with classical fluorescent dyes, enabling exceptional brightness and photostability-critical for capturing comprehensive spatial and temporal information over extended imaging sessions.(桥环染料的创新设计克服了经典荧光探针长期存在的局限性,实现了卓越的亮度和光稳定性,这对于在长时程成像过程中捕获全面的空间和时间信息至关重要)”。BD566HTL和BD626HTL两款HaloTag蛋白标记探针已在南京浦海景珊生物技术有限公司(https://www.genvivotech.com/product)及Spirochrome公司(https://spirochrome.com)实现商业化,方便广大生物成像领域的同仁使用。

北京大学未来技术学院2025届博士毕业生张钧维为本论文的第一作者,北京大学未来技术学院陈知行教授为本论文的通讯作者。通讯单位包括北京大学未来技术学院,分子医学研究所,前沿交叉学科研究院,生命科学联合中心,国家成像中心,膜生物学国家重点实验室,代谢及心血管分子医学北京市重点实验室,北京大学分子医学南京转化研究院,南京浦海景珊生物技术有限公司。北京大学博士生张珂诚(染料-蛋白质复合物结构解析)、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心王逵博士(斑马鱼在体成像)、北京大学博士生王波(单分子成像)、北京大学博士生朱思彦(膜电压成像)、北京林业大学博士生钱虹萍(植物细胞成像)、BSJ Institute马钰淼(理论计算)为本研究做出了重要贡献。特别感谢中科院脑科学与智能技术卓越创新中心穆宇研究员、北京大学邓伍兰研究员、北京大学邹鹏研究员、北京林业大学林金星教授、北京大学陈雷教授对本工作的大力支持和悉心指导,以及杨有军教授和Lei G. Wang教授对论文的审阅。本工作得到了科技部国家重点研发计划基金、北京市科学技术委员会基金、北京分子科学国家研究中心开放课题项目基金和国家自然科学基金委员会基金等基金项目的支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41592-025-02693-4